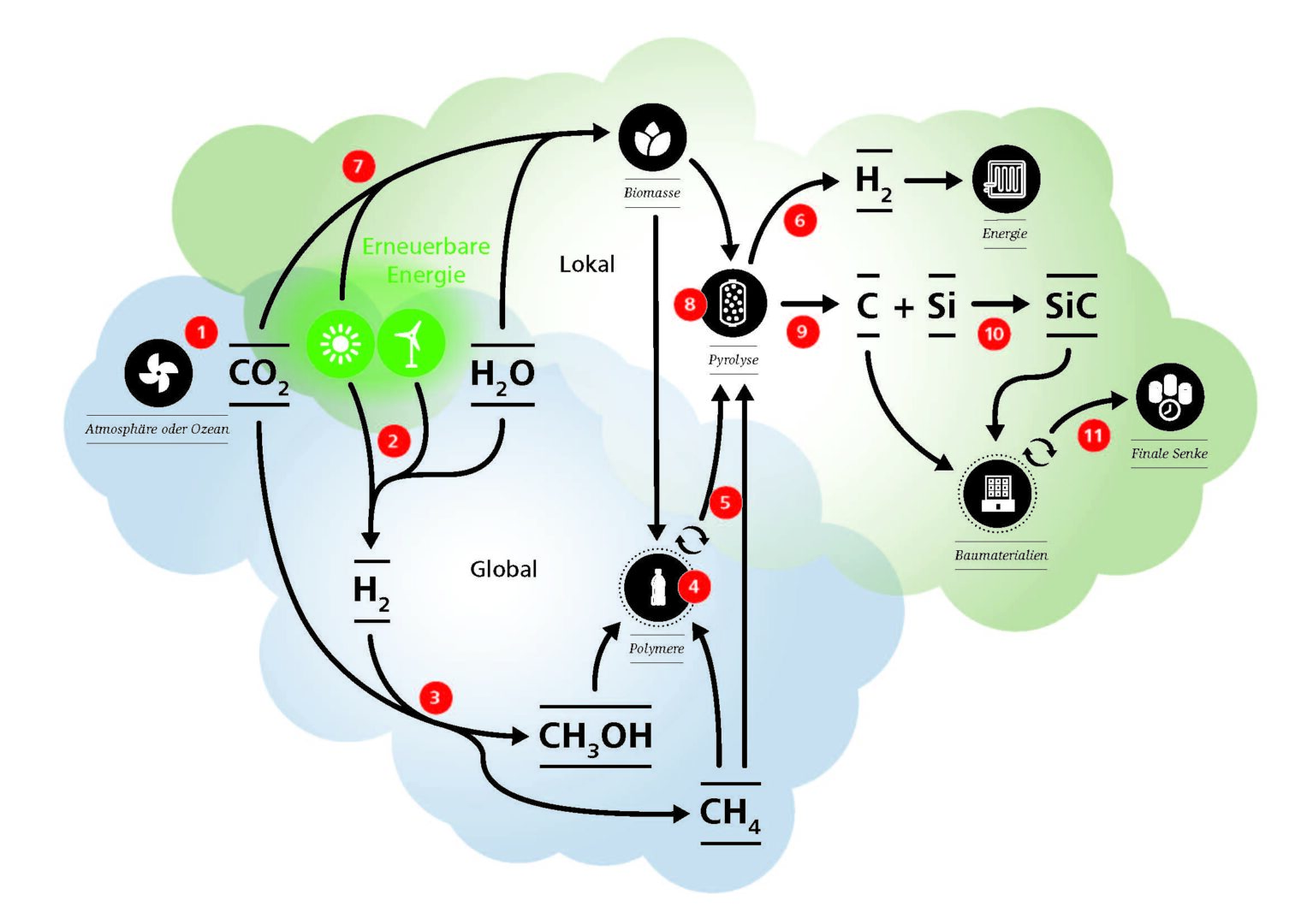

Um die CO₂-Konzentration auf das angestrebte Niveau von 1988 – also auf 350 ppm („parts per million“) – zu senken, gilt es schätzungsweise 400 Milliarden Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen. Eine gewaltige Menge, die rund 1’500 Milliarden Tonnen CO₂ entspricht. Empa-Forschende haben berechnet, dass dieser überschüssige Kohlenstoff bis Mitte des nächsten Jahrhunderts in Baumaterialien wie Beton gespeichert werden könnte. „Diese Berechnungen basieren auf der Annahme, dass nach 2050 ausreichend erneuerbare Energie verfügbar ist, um CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen – ein sehr energieintensives Unterfangen. Diese Annahme ermöglicht es uns, mit verschiedenen Szenarien zu analysieren, wie realistisch und effizient das Konzept unserer «Mining the Atmosphere»-Initiative ist“, sagt Pietro Lura, Leiter der Empa-Abteilung Beton und Asphalt. Die großangelegte Forschungsinitiative hat sich zum Ziel gesetzt, überschüssiges CO₂ nicht nur zu binden, sondern als wertvollen Rohstoff zu nutzen.

Baumaterialien sind entscheidend

Überschüssige erneuerbare Energie wird genutzt, um CO₂ in Methan oder Methanol umzuwandeln, die wiederum zu Polymeren, Wasserstoff oder festem Kohlenstoff weiterverarbeitet werden. „Selbst wenn genügend erneuerbare Energie verfügbar ist, bleibt die zentrale Frage, wie diese riesigen Mengen Kohlenstoff langfristig gelagert werden können. Beton scheint dafür prädestiniert, da er enorme Mengen aufnehmen kann“, erläutert Lura. Die Forschenden verglichen deshalb die Masse der weltweit verwendeten Materialien wie Beton, Asphalt oder Kunststoffe mit der Menge an Kohlenstoff, die aus der Atmosphäre entfernt werden muss – einschließlich der schwer vermeidbaren Emissionen. „Die weltweit benötigte Masse an Baumaterialien übersteigt den überschüssigen Kohlenstoff in der Atmosphäre bei weitem. Es bleibt jedoch eine Herausforderung, wie schnell und effizient Kohlenstoff in diese Materialien eingebracht werden kann, ohne deren Eigenschaften zu verschlechtern“, so das Fazit von Lura.

Im Vergleich zu anderen CO₂-Minderungsmaßnahmen wie unterirdische Speichermethoden bietet der „Mining the Atmosphere“-Ansatz mehrere Vorteile: Er sorgt für langfristige Stabilität sowie eine hohe Speicherdichte von Kohlenstoff und ermöglicht eine dezentrale Umsetzung. Gleichzeitig lassen sich so herkömmliche CO₂-emittierende Baumaterialien ersetzen. „Kohlenstoff muss in stabile Materialien eingebunden werden, da eine direkte Lagerung gefährlich sein kann – beispielsweise durch Brandgefahr. Idealerweise werden diese mit Kohlenstoff angereicherten Baumaterialien über mehrere Recyclingzyklen verwendet, bevor sie schließlich sicher deponiert werden“, so Lura.

Laut dem Empa-Forscher soll dieses Konzept nicht nur zur Reduktion von CO₂ beitragen, sondern auch eine kohlenstoffbindende Wirtschaft ermöglichen, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bietet. „Kohlenstoff aus der Atmosphäre kann beispielsweise für die Herstellung von Polymeren, Bitumen für Asphalt oder keramischen Materialien wie Siliziumkarbid genutzt werden. Außerdem könnten weitere hochwertige Materialien wie Karbonfasern, Kohlenstoffnanoröhren und Graphen den gesamten Prozess wirtschaftlich tragfähig machen – wobei Beton eindeutig den größten Anteil am Kohlenstoffspeicher ausmachen wird.“

Harte Gesteine aus Kohlenstoff als Beschleuniger

Wie lange würde es somit dauern, das gesamte überschüssige CO₂ aus der Atmosphäre zu entfernen? Bei einem optimalen Szenario könnten Baumaterialien wie Beton jährlich bis zu zehn Gigatonnen Kohlenstoff binden. Dieses Potenzial würde jedoch erst ab 2050 voll ausgeschöpft werden, wenn nach der Energiewende genügend erneuerbare Energie vorhanden ist. Neben den überschüssigen 400 Gigatonnen Kohlenstoff müssten bis 2100 zusätzlich mindestens 80 Gigatonnen aus schwer vermeidbaren Emissionen entfernt werden. Gemäß den verschiedenen Szenarien ließe sich damit innerhalb von 50 bis 150 Jahren das überschüssige CO₂ vollständig in Baumaterialien unterbringen – was das CO₂-Niveau wieder auf das angestrebte Niveau von 350 ppm bringen würde.

Der Schlüssel zu den optimistischsten Szenarien liegt in der Herstellung von Siliziumkarbid, das als Füllstoff in Baumaterialien genutzt werden kann. „Siliziumkarbid bietet enorme Vorteile, da es den Kohlenstoff praktisch für immer bindet und mechanisch hervorragende Eigenschaften besitzt. Allerdings ist die Herstellung äußerst energieintensiv und stellt eine der größten Herausforderungen dar, sowohl in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit als auch auf eine nachhaltige Umsetzung“, so Pietro Lura.

Allein mit Kohlenstoff in Form von poröser Gesteinskörnung würde es mehr als 200 Jahre dauern, den gesamten anthropogenen Kohlenstoffüberschuss zu beseitigen. Eine Kombination aus porösem Kohlenstoff und Siliziumkarbid bietet sich deshalb als praktikable Lösung an. Dadurch könnten große Mengen Kohlenstoff in Beton gespeichert werden, der zudem dauerhafter und stabiler wäre als herkömmlicher Beton. „Ziel sollte es dennoch sein, möglichst viel CO₂ pro Jahr aus der Atmosphäre zu entfernen, um zusammen mit anderen Maßnahmen in einem realistischen Zeitrahmen auf 350 ppm CO₂ zu kommen. Gleichzeitig ist es entscheidend, fortlaufend unsere Emissionen zu minimieren, damit der Rückholprozess nicht umsonst ist“, so der Empa-Forscher.

Forschungsinitiative „Mining the Atmosphere“

Um die Klimaziele zu erreichen und irreversible Veränderungen des Klimasystems zu verhindern, reicht es nicht aus, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Es ist ebenso notwendig, überschüssiges CO₂ aktiv aus der Atmosphäre zu entfernen. Genau hier setzt die großangelegte Forschungsinitiative der Empa, „Mining the Atmosphere“, an. Ziel ist es, ein völlig neues globales Wirtschaftsmodell und einen dazugehörigen Industriesektor zu schaffen, der CO₂ als Rohstoff der Zukunft nutzt. Dabei wird CO₂ zunächst in Grundchemikalien wie Methan oder Methanol umgewandelt. Diese werden anschließend weiterverarbeitet, um herkömmliche Baustoffe und petrochemische Produkte zu ersetzen. Am Ende ihres Lebenszyklus sollen diese kohlenstoffreichen Materialien in speziellen Deponien gelagert werden, um den Kohlenstoff dauerhaft zu binden. Dank des synthetischen Methans kann zudem Energie von sonnenreichen Orten in Länder mit einer Energielücke im Winter transportiert werden.

Die Umsetzung erfordert laut den Empa-Forschenden jedoch weitere Fortschritte in der Materialforschung und Prozessentwicklung, insbesondere um dezentral erzeugte und schwankende erneuerbare Energien optimal zu nutzen. Darüber hinaus ist eine Fokussierung auf neue Geschäftsmodelle, wirtschaftliche Anreize und geeignete regulatorische Rahmenbedingungen notwendig, damit eine CO₂-bindende Gesellschaft Realität wird.